作者:zmzhz

在这个世界里,大家都喜欢“爽片”——快节奏、爆炸多、剧情简单。但保罗·托马斯·安德森偏偏不走这条路。

《一战再战》这部片,就像一杯冷掉的黑咖啡:入口有点苦,可你越往下喝,越能尝出那股深沉的味道。

它讲的是战斗,但没有太多热血;讲的是亲情,却藏着锋利的自省。

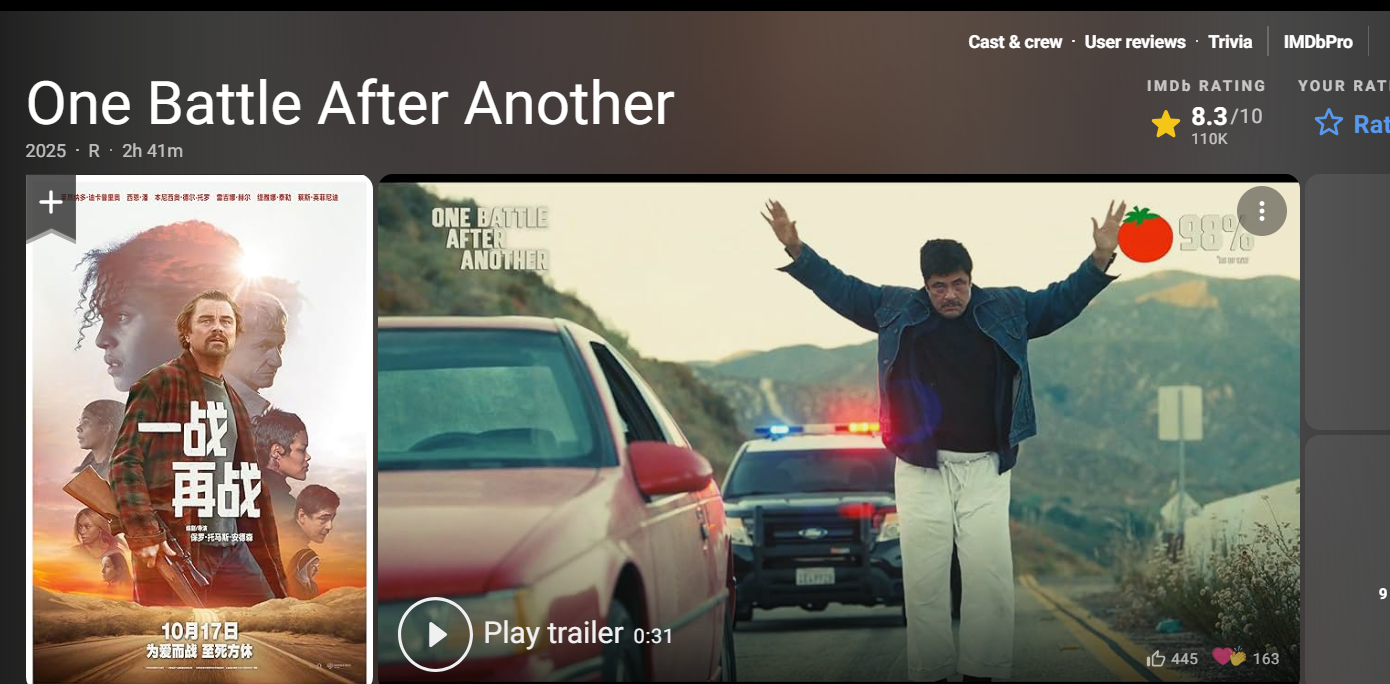

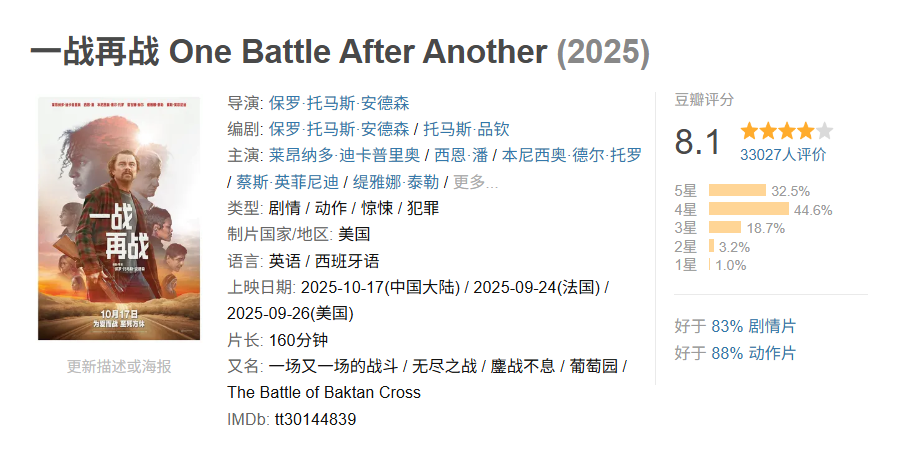

IMDB 评分 8.3,不是因为它讨好观众,而是因为它敢直面那些我们不愿提起的东西——失败、理想、和一个父亲无法逃避的自我。

豆瓣3万3千人打下的8.1高分巨作。

IMDB已然达到了8.3分

一、战斗未必是枪声,也可能是沉默

电影的开场非常克制:没有爆炸、没有口号,只有风、荒原,还有一个慢慢走着的男人。

莱昂纳多·迪卡普里奥饰演的 Bob Ferguson,是个退役的革命者。他有过热血、有过信仰,如今只想安安静静带着女儿过日子。

但命运总喜欢反复横跳——当女儿被卷入一场新的阴谋,他不得不再一次拿起武器,重新面对那些他以为早已结束的战斗。

这不是英雄归来,而是一个被现实拖回深渊的普通人。

导演Anderson 用极度冷静的镜头告诉我们:战争不总在战场上,有时候,它在内心里打得更凶。

三、父亲与女儿:最难和解的关系

Willa 不是“被拯救的女儿”,她聪明、反叛、质疑父亲的过去。

她知道父亲口中的“正义”并非纯粹,也明白那些被掩埋的历史血迹。

这种父女关系极具现代意味:在血缘与信念的夹缝中,两代人都在寻找自我身份的出口。

当 Willa 质问父亲——“你到底在为谁而战?”

Bob 无言。因为他自己也不知道。

这一问,几乎将全片升华为一场形而上的讨论:当理想消失、信仰崩塌,人还能为何坚持?

四、政治的隐喻:暴力的循环与被遗忘的革命

影片改编自托马斯·品钦的小说《Vineland》,但 导演Anderson 没有做时代复古,而是进行了“当代重写”。

他将故事放在一个介于现实与寓言之间的美国:

权力机器冷酷运转,极端意识形态重新抬头,媒体操纵舆论,曾经的革命者被历史删除。

Sean Penn 饰演的反派 Colonel Lockjaw 几乎是权力的具象化。他的微笑温柔,暴力却精准无比。

他代表的,是那个让人恐惧又无法抗拒的系统。

在 导演Anderson 的镜头中,暴力并不只是流血与爆炸,更是一种“记忆的控制”。

当旧的理想被新的叙事取代,革命者的意义就被系统重写。

于是,《一战再战》成为一部隐喻当代政治的寓言片:

我们以为世界在前进,其实只是在重复同样的战争,只是换了旗帜。

五、视听语言:从暴烈到诗意的转换

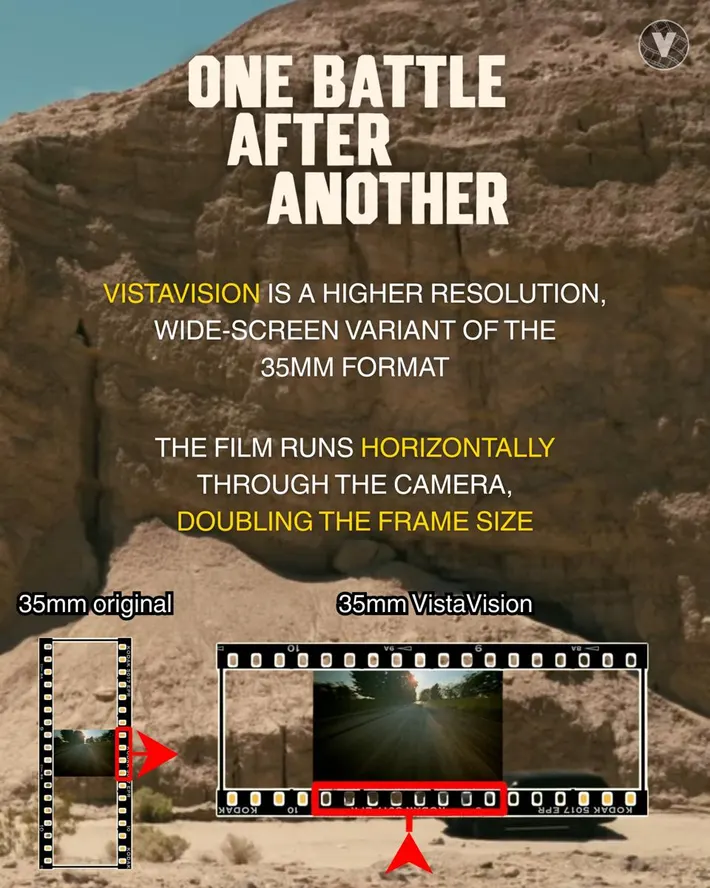

导演Anderson 采用 VistaVision 格式拍摄,让画面呈现出极高的细节密度。

荒野的风、城市的灰尘、枪火的光焰,都被摄入一种近乎宗教式的庄严。

Jonny Greenwood 的配乐再次成为灵魂支撑——小提琴的拉扯与电子噪音的冲突,仿佛是父亲内心的撕裂。

值得注意的是,影片的节奏并不讨好。

它拒绝线性快感,更像是一次精神考古。

每一次爆炸之后,镜头都停顿几秒,像在提醒观众:暴力不是高潮,而是代价。

六、所有的战斗,终将指向内心

影片的最后,Bob 没有救回女儿,也没有赢得战争。

他独自走在废墟中,夕阳像一面血色旗帜。

那一幕,安静到近乎残酷。

导演Anderson 用这样一个结尾告诉我们——人生的每一场战斗,其实都是和自己对抗。

《一战再战》不是关于胜利的电影,而是关于“继续”的电影。

即使理想被背叛、亲情被撕裂、信念被质疑,人仍要前行。

这,也许是现代人仅剩的勇气。

🎞️写在最后

“每个父亲,都在打一场无人知晓的战争。

每个时代,都在重复同样的梦。”

📍作者:zmzhz

如果你也被这部片触动,欢迎在评论区聊聊——

“你心中最难打的一场仗,是和谁的?”

发表评论 取消回复